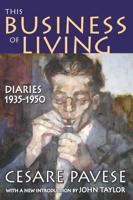

Publisher's Synopsis

Seit einigen Jahren wird öffentlich vielfach über den Begriff und zugeordnete Ereignisse der sogenannten ,Cancel Culture' diskutiert. Aus unterschiedlichen wissenschaftlichen und politischen Positionen wird darüber debattiert, ob ,Wissenschaftsfreiheit', ,Kunstfreiheit', letztlich die ,freie Meinungsäußerung' in öffentlichen-politischen Debatten bedroht sei, oder nicht. Die entsprechenden Diskussionen finden insbesondere in Nordamerika und in den Ländern der Europäischen Union einen starken Widerhall. Überwiegend wird darin entlang grundsätzlicher bspw. philosophischer und politischer Positionen oder einzelfallbezogen diskutiert. Systematische Studien zu den darunter verhandelten Phänomenen sind allerdings rar. Hier setzt der Band zu „Sagbarkeiten - Zeigbarkeiten". Er versammelt und erkundet entlang von vier Fallstudien die Möglichkeiten einer Wissenssoziologischen Diskursanalyse der Kritik in Bezug auf Phänomene der sogenannten ,Cancel Culture'. Neben einem einführenden Beitrag von Reiner Keller enthält er zwei Studien zur Frage der (bedrohten?) Wissenschaftsfreiheit, die sich zum einen im Beitrag von Christopher Schwitanksi mit der Störung universitärer Veranstaltungen, zum anderen im Beitrag von Amira Malik mit der medialen Metadebatte über ,Bedrohungen der Wissenschaftsfreiheit durch Canceln' beschäftigen. Zwei weitere Fallstudien widmen sich der Frage der Zeigbarkeiten. Die mit dem DGS-Preis für Wissenschaftlichen Nachwuchs ausgezeichnete Studie von Patricia Thomas analysiert an zwei Fallbeispielen Debatten zur Freiheit der Kunst bezüglich dessen, was gezeigt werden darf oder nicht. Der zweite Beitrag von Natalie Schwarz beschäftigt sich mit Auseinandersetzungen über Werbeplakate und deren Kritik als rassistisch oder pornographisch. Alle Beiträge loten in ihren jeweiligen Fällen die Möglichkeiten einer wissenssoziologischen Diskursanalyse der Kritik aus und verdeutlichen die Erträge empirischer Zugänge zu den erwähnten Auseinandersetzungen.